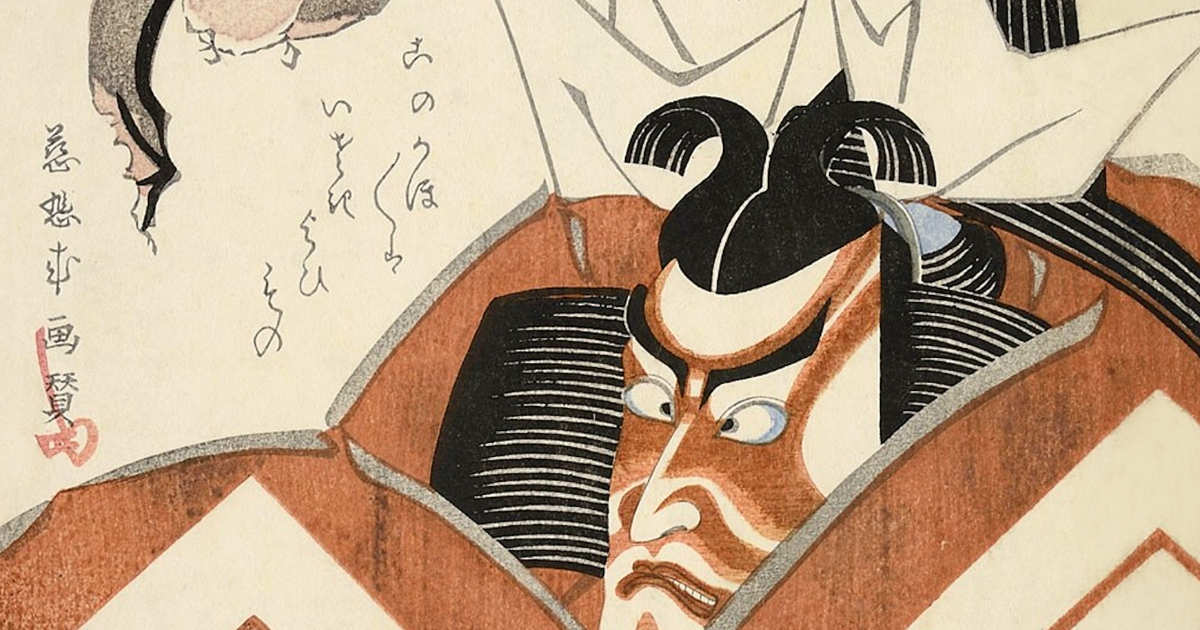

中尾歌舞伎秋季公演を鑑賞して

今日、長谷の中尾座で中尾歌舞伎の秋季公演があり、鑑賞してきました。

分かりやすい言葉で、舞台展開も小気味よく、見る側は十分に楽しめた歌舞伎でした。

また、もう一度観たいと思えるほどの完成度で、思わず驚いてしまいました。

江戸時代に始まった中尾歌舞伎の歴史

この中尾歌舞伎は、もともと江戸時代の明和4年(1767年)に、長谷の中尾地区へ訪れた旅芸人が演じたことが始まりと伝えられています。

当時、農民が娯楽に興じることは好まれなかったため、神社で神様への奉納として上演することで、地域の中で続けられてきたようです。

その後、明治時代に入ってさらに盛んになりましたが、太平洋戦争の影響で一時中断。

しかし昭和61年(1986年)に復活し、今日まで受け継がれています。

地域を越えて広がる参加と支え

当初は中尾地区の住民だけで演じられていましたが、人口減少により、長谷地区から伊那市全体へと役者やスタッフの輪が広がりました。

現在では、上伊那の辰野町から中川村までの広い地域から参加者が集まり、中尾歌舞伎を支えています。

上伊那で続く農村歌舞伎は、この中尾歌舞伎だけです。

また、大墓歌舞伎のように行政の大きな支援を受けているわけではなく、地域住民や有志の方々の尽力によって存続しているのが現状です。

地域の絆を育む伝統文化として

こうした文化伝統を守り続けることは、地域の人々の意識のつながりを強めることにもつながります。

全国的に人口減少が進む中で、地域の魅力を守るための取り組みとして、こうした文化芸能を存続させていくことは非常に意義深いものです。

260年の歴史を持つこの中尾歌舞伎を、市民も行政も協力して守り続けていくことが求められています。

コメント